syrup16g delayedead発売時のインタビュー

『delayedead』のリリース時に行われたインタヴューを二つ転載します。

一つはSNOOZER誌の田中宗一郎さんによるもの。

田中宗一郎さんとの対話は、相変わらずディープ。

しかし、田中さんが五十嵐さんをインタヴューするのはこれが最後になります。

田中さんのツイッター情報によると、2006年にU2が来日ライヴを敢行した際に、二人は会場で会って話をしているそうです。

しかしながら当然、何を話したのかを知るすべはないです。

二人はたまたま会ったのか、連絡を取って落ち合ったのかも不明。

嗚呼……こんなに仲が良かったのにね。

最後のやり取り、田中さんなりに、五十嵐さんに「あなたが作る音楽をずっと楽しみにしてるよ」ってエールだと思うんですよね。

別のところで田中さんが書いていたように、「また明日」を繰り返すことが永遠になるんだって話だから。

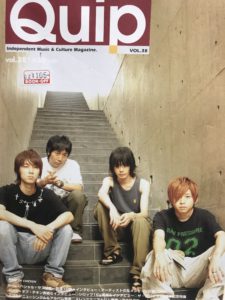

そしてQuip誌による、ちょっとした特集がもう一つ。

こちらでは、盟友のバンプ・オブ・チキンにシロップとのなれそめやシロップの好きなところを聴いていたり、シロップ関係者にシロップについてのアンケートを取ったり、中畑さんと五十嵐さんの合同インタヴューとソロインタヴューを掲載するなど、ちょっとした特集の様相。

けどインタヴュー内容はあんまり面白くはないかも……このインタヴュアーさん、私は好きじゃないかもしれない……。表層的というか。

その割に、内面に踏み込んでいくやり方がズケズケしていて、嫌だなぁ……。

まぁ、ファンを代弁するタイプという印象。

しかし、Quip誌での五十嵐さんの近影……胸元開けすぎでは?

これではもう清純派は名乗れませんよ……こんなに胸元開ける日本人、ジャニーズ.Jrか叶姉妹くらいでしょ。

本人はチンピラ感を出したくてやっているのかもしれないけど、肌が白いから、なんだか妙にフェミニンにも見えます……。

SNOOZER#47(2004年10月) 田中宗一郎さんによるインタヴュー

シロップ16gほど作品ごとに明確なヴィジョンを提示しながら、にもかかわらず、異常な量の作品をリリースしてきた作家はいない。世界的に言っても、それに比類するアーティストがいるとすれば、今年に入ってからのジョン・フルシャンテぐらいのものだろう。

4月にリリースされたアルバム『Mouthe To Mouse』に続き、またもやシロップ16gから新作が届けられた。ただ、基本的には、『delayed』同様、メジャー以前の作品を改めて録音したもの。だが、これは企画作品ではない。タイトルは、『delayedead』。その意味するところを、作家自身の発言と共に受け止めてほしい。もしかすると、ファンとしては、もっとも安心して聴くことの出来る作品かもしれない。とても透き通った印象を感じさせるアルバムだ。かなりの度合いで、ウェル・プロデュースされた前作『Mouth To Mouse』とは打って変わって、ここでのシロップ16gは、元来の透明感のあるギター・サウンドを核とした、3ピースのバンド・サウンドに回帰している。言葉とサウンドから聴き手に投げ掛けられるのは、世間に蔓延する愛や希望といった絵に描いた餅のようなファンタジーに対するシニカルな視線とネガティヴな怒りだ。例えば、前作『Mouthe to Mouse』が、信じるものや愛するもの、あるいは、努力や理想といった概念を受け入れることで、逆に、出口のなさや閉所恐怖症的な感覚を強めていたのに比べれば、少しの躊躇もなく、五十嵐自身が今も抱えるシニシズムやニヒリズムがストレートに解き放たれ、作品全体にとてもチアフルな感覚が漂っているのだ。『Sonic Disorder』を筆頭に、インディ時代の1stEP『Free Throu』に収録されていた、ライヴにおいては、おなじみにレパートリーも再録されている。この作品は、作家は処女作に回帰し続けるという公式の最たるものかもしれない。

このアルバムにおいて、彼らはひとまずその活動の場を、インディに移す。これは、五十嵐本人からの希望もあったようだ。その真意については、以下のインタヴューの内容から、それぞれが汲み取ってくれればいい。●今日、何の話をしよう? って思ってさ。

「(笑)いや、アレですよ。あの、四方山話で」

●じゃあ、このアルバムを、こういう形で作ろうって決めたのは、いつ頃のことなんですか?

「前のアルバムをリリースした直後ぐらいですかね。ずっと昔の曲を出したいとは思ってたんですけどね。その頃の曲って言うのは、「メジャーで頑張んなきゃ」みたいなつもりもなかったんで、メロウっていえばメロウだし、シンプルで、弾き語りに近いっていうか。だけど、この前の『Mouthe to Mouse』っていうのは、キーボードとかいろいろ使って、和音を足していったりとかやってみたけど。でも、もともとはギター1本、途中でベースとドラムが入ってきて、ほとんどコード4つを繰り返すとか、ヘタしたらコード2つをずっと繰り返すとか、それで歌に表情がついてくるっていう、そういうのがすごく好きなので。何かを付け加えれば付け加える程、繰り返されていく中で盛り上がっていく感情みたいなものが、大袈裟になっていったりとかするんですよね。だから、ちょっともう1回戻りたいなっていうのが強くて。ソリッドって言ったら、カッコよすぎるかもしれないけど、そのまんまっていうか、「これが元々のシロップですよ」っていう感じで。自然にやってた時の曲っていうか。3ピースで成立してて、ポップで、80sの産業ロックとか、歌謡曲とか、あとは、グランジ通ったりとか、ニューウェイヴ通ったりとか、そういうのを今やったら新鮮じゃないかなっていうのがあって。「元々シロップってどんなんだったかな?」みたいな。昔のテープ引っ張り出してきたりね。「ああ、こんなことやってたんだ」って思ったりとか。でも、2年しか経ってないんですけど、全然遠くまで来ちゃった感じがして。『Mouthe to Mouse』って、その極限とは言わないですけど、気が付いたら、全然すごく遠いところまで来ちゃってたから、よけいちょっと戻ってみようかなって。戻れないかもしれないけど、ちょっと昔の日記を見てるみたいな感じですかね。そういう作業が必要かなっていう」

●『Mouth~』は作り終わってから聴いた?

「いやあね、ほんとに……前のインタヴュー、ほんとに申し訳なくてね」

●いやいや(笑)。

「まあ、『Mouth~』自体はいろんな人に関わってもらって、すごく一生懸命作った作品何で、自分の中で否定したくないんですけど。でも、あんまり考えたくないことが多くて。タナソウさんのインタヴューが最後だったんですけど、あそこでちょっとね、泣きつくような感じで(笑)。都会で頑張ってるサラリーマンが、お母さんに電話するみたいな感じになっちゃってね。『実はツラくて』みたいな(笑)。だから、『coup d’Etat』の時と同じで、『これがチャンスだ!!』みたいに思ったんですけどね。世の中に対してアンチでありたいっていうのもあるけど、売れたいっていうのもあって。で、それをやれるエネルギーがあるのがね、多分、30代になったばっかりのアルバムかなって思ったんですよね。だから、『頑張ろう、頑張ろう』みたいな気持ちで作ったんですけど。どうも頑張るっていうのが、自分の中でダメなんですよね(苦笑)。だから、頑張らないで音楽作ろうっていうのが、すごく強くなってきましたね。『頑張るな』っていうか、『頑張ると、お前は悲壮感が出るから、その悲壮感がお前を売れなくしているんだ』っていう」

●(笑)。

「『ラクでいい。楽しく。それがロックなんだから』っていうか、『世の中の空気を自分が考えるな』っていうか。175Rみたいにガーンといってさ、アジカンみたいにガーンといってさ、それでシロップ、っていうのは、自分から見てもやっぱりおかしいし。冷静に考えて、それはないだろうっていうのがあったからね。でも、自分は自分なんで、どうしようもないんで。じゃあ、まあ、楽しくやろうかなって」

175R『ハッピー・ライフ』

アジアン・カンフー・ジェネレーション『君という花』

●今振り返ってみて、『COPY』からこのアルバムまでで、一番すんなりと自分が出ていると思える作品って、どれですか?

「それはやっぱり『HELL-SEE』ですかね。自分の中での勝負は『HELL-SEE』っていうか。周りの人間みんな敵に回して作ったアルバムだから。そのエネルギーたるや、すごいものがあったんですけど。で、そこで『負けた』と思ったんで、それ以降は、周りのスタッフやリスナーのことも多少、考えて……。それが『Mouth To Mouse』になって。この『delayedead』も、ものすごい自分なんですけど。20代の中盤の、お客さんも20人とか、30人ぐらいの……すごく無防備で、歌詞とかもチョー適当で。でも、それが逆に自分そのまんまが出ちゃってるし。でも、何が一番かって言われたら、やっぱり『HELL-SEE』ですかね。『HELL-SEE』ってアルバムは、自分が出血して、血の塊をおにぎりにして、投げつけるみたいな、そういうアルバムだったからあれは、自分の中では誇れる1枚ではあるんですけど」

●今回、これを録ってみて、若い頃の自分も含めて、再発見するような時間はありましたか?

「まあ、あんまり変わってないなっていうのは、正直思いましたね。メロディのクセっていうか、コードのテンションの入れ方とかね。いろんなCD聴いて、いろんなアーティストの影響を受けたと思うんですけど、あんまり変わってないし。1stの『Free Throw』っていうのに入ってた曲とかを結構入れたんですけど、いまだにライヴでは必ずやってて。だから、変わってないんだなっていうか。プロデュースっていう意味で、いろいろ打ち込みにしたりとか、アプローチを変えてみたりはしてるけど、基本的には何も変わってないかなっていう。それはいいのか悪いのかは、ちょっとわかんないんですけど」

●(笑)いや、いいことでしょう。

「で、どの曲も、誰にも聴いてもらえない時期に作ったんで、ライヴもそんなに頻繁にやってるわけじゃなかったから、歌詞をつけてなかったんですよね」

●はいはいはい。歌詞が確定しないまま。

「そう、確定しないままの曲がすごく多くて。でも、今の気持ちで歌詞を書き直しちゃうと、アルバムの意味がなくなるような気がして。だから、これが当時の自分の中でベストっていうよりは、たまたまメロディと歌詞がちゃんとあるものっていうか。で、今、言葉を出そうと思っても、愚痴っていうか、またイヤ~な感じになっちゃうと思うんで。ただ、歌詞に関しては、恥ずかしい部分もあるんですけど、それも含めて自分だから、否定はしないですね。こんなことも歌ってましたっていうか。『愛がすべてさ』の前は、『愛なんかいらねえぜ』っていう期間が10年ぐらいあったっていうことを示せれば、説得力が違うかなっちうのがあったし。元々、自己嫌悪っていうか、自虐的で、世の中的には疎外されまくっていたように感じていた自分の歌だから。だから、メジャーから出してきたカタログ的なラインナップをすべて聴くとね、『あ、五十嵐はここから始まって、ここに行ったんだな』っていうのがわかるような、プロローグ的なものになればいいなって思ったんですけど」

●そう思うと、『Moute~』は音楽的な面だけじゃなくて、歌のモチーフやテーマについても、以前の自分からはかなり違ったことを歌ってしまったっていう実感が強いってことですね。

「そのなんか……愛情っていうかね、愛とか、自分にはあんまり関係ない部分っていうか、そういう人間だった自分がそこにすがるっていうんですかね。そういうのも必要なんだな、自分にもそういうのがあるんだなっていうことを、まさか自分が歌うとは思ってなかったんですけど、状況的に、生きていく中で、そういうものがないとヤバイんだなっていうか。辿り着けたっていうか、感じたんで。でも、今までの自分のアイデンティティっていうのは、ネガティヴな部分だったから、そこに手を触れちゃったら、引っ込めるわけにもいかないし(笑)。かといって、『やっぱり愛だぜ、愛だぜ』ってのもねぇ(笑)。愛とモラトリアムっていうのは、相反するものじゃないと思うんですけど、でもなんかね、作り終わった後に、感覚としては、ものすごく鬱だったんですよね。それまでの10年の自分っていうのが、復讐してくるっていうんですかね」

●(笑)。

「引き戻そうと引き戻そうとするんですよ。だから、今この状態で、歌詞は書かない方がいいなっていうのは思いましたけどね。毎回、アルバム毎に掴んだ実感みたいなもの――懺悔であったりとか、暴力的な人間の本能だったりとかをパッケージにして、すごく短いスパンで作品を作ってきたんですけど。今回、それをするエネルギーがあんまりなくてですね。寝そべって、自分の昔の日記帳を見てみると、『ああ、バカだなぁ、甘ったれてるなぁ』って。『でも、この頃って、すごくエネルギーがあったなぁ』って。こういうことが言えちゃってるところがね。『これで終わり』とか言いながら、メチャクチャその後、頑張ってるじゃん、お前! っていうこともあるしね。だから、『終わりだ』って思ってる人にも、『希望があるんだよ』っていう。だから、振り返って、自分の想いでアルバムを出すっていうよりは、『これがある意味で、今なんだ』っていうことですね。『いろいろ通り抜けてきたけど、俺は今もここにいる』っていうかね。い続けるっていうので。だからこそ、悲しみとか喜びとか、愛も身に纏って、でも、人間的には変わらないんだけど、そういうものも総括して、自分っていうものがどんどん出来ていくんだっていう……。わかんないですよね(笑)」

●いや、わかるわかる。こんな解釈でいい? 一番最初の『Free Throw』っていう作品があって、その後のアルバムでは、その時々に違った、何かしらの解決らしきものを提示してきた。でも、その中でずっと変わらないものっていうのがあって。で、このアルバムっていうのは、もしかすると、そのずっと変わらないものを、改めて今のものとして提示したものかもしれないっていう。

「そうです、そうです。やっぱり、いろいろ反動で作ってきたつもりなんですけど、一貫して変わらないものがあるっていうのが、この作品を作って、確信したっていうか。『自分って、変われたら、どんだけいいだろうな』って思うんだけど、変わらない。『変わらない自分とどう折り合いをつけるかってことで、やってるんだなぁ』って。それに負けちゃう人は、やっぱり自殺したりすると思うし、でも、運が良ければ変われるかもしれないし。『もう俺は終わりだ』って思ってたけど、『生きててもこれから先、何もいいこともないし、誰も俺を注目してないし、未来も夢もない、人間としては、つまらないなぁ』っていう虚無感っていうんですかね、自分もそういう人間だったわけで。でも、やっぱり音楽って表現を授かったっていうか、ラッキーだったっていうか」

●うん。

「でも、ロック・スターになりたいとかね、そういうことじゃないんだけど、『やっぱり職業的になんなきゃいけないのかな』っていうかね。虚像の中で人は、宗教にも似た……ほら、象徴として、何か自分を投影出来るものっていうか、強いイメージっていうか、『ああいう人間にならなきゃいけないんじゃないか』っていう強迫観念が強くて。『頑張んなきゃ、頑張んなきゃ』って」

●うん。

「でも、元々、1日過ぎるのも長くて、昨日と一昨日の区別もつかないような、グダグダの生活してる人間だった自分がいて、そこからどう這い上がっても、やっぱり無理があるなっていう。それは悲しいことなんですけど……でも、俺は俺のやり方で……音楽的に素晴らしくもなければ、格言というか、教えを説いてるわけでもないんだけど、自分という人間をサンプルにね、全部さらけ出さないと、誰にもコンタクト出来ないなと思ってきたから。それだけは変わらずにいたいので。で、このままだと、それはちょっと放棄しちゃいそうなね、それだけは避けたいなっていう気持ちは強かったですね」

●でもさ、このアルバムを作ることで、自分のドメインだったり、自分がやれることだったり、自分がやるべきことだったりっていうのは、再認識するところまではいけたってことでしょ?

「そうですね」

●じゃあ、バッチリじゃん。

「そうですよね……」

●(笑)だって、俺は、『HELL-SEE』が負けたとは思ってないからね。

「(笑)そうですね。自分だけの問題だったら、全然負けたとは思ってないし。ただ、やっぱり難しいですよね。資本主義の……(笑)。最近は、着うたですっけ? あれも、ふざけた話ですよね。みんなが何百万もかけて、『これはもうちょっとハイを上げて』ってことをやってるのに、あんなセコいスピーカーからね。でも、レコード会社は、『そんなの関係ねぇ』ってことですよ。そういう風にミュージシャン、アーティストを無視したやり方も平気でやるようなね。でも、そうせざるを得ないっていうことは、音楽がそのぐらいに成り下がってるんだなって。携帯から聞こえてくる、呼び出し音程度でいいっていうか。別に魂まで呼び起こさなくてもいいっていうかね(笑)。その奥まで届かなくても、別にいいぞっていうのは、悲しいので。だから、絶対何とかしたいっていう気持ちもあるし。『俺って、やっぱり音楽好きなんだな』っていうのがあるから。だから、嫌がらせのように、やり続けるしかないですよね」

●そうだね。で、これから10年先、15年先も、こうやって、世間話を続けると。

「絶対、長生きしてやるっていうかね。自分の人生、長生き出来るかどうか、わからないけど、バンドは、絶対、その辺で売れてる奴らより長生きしてやるって。音楽的体力は、絶対、俺の方があると思うし」

Quip VOL.38 2004年10月10日発行 石川啓一さんによる、中畑さんと五十嵐さんのインタヴューより抜粋

五:(前略)ニューウェーヴって主流じゃないにしても、流れがひとつあるけど、その頃ってウチらは時代と全然ズレてたから。

●当時の主流はどういったものだったんですか?

五:やっぱりweezer以降っていうんですかねぇ。今のハイスタとかを、割ともっとポップにしたような感じとか。あとミクスチャーの名残りがあったりとか。あとはブリットポップが全盛だったから、そういうバンドも多かったし。その中でウチらは全然独自のアプローチで。唄ってる内容も暗かったし、下北沢っていう中では浮いてたんですよね。

ウィーザーの1stから『セイ・イット・エイント・ソー』

ウィーザーの2ndから『ピンク・トライアングル』

ハイ・スタンダード『ステイ・ゴールド』

●『フリースロウ』がリリースになるわけですが、この選曲はどういう感じだったんですか?

五:まぁ、一番最初なんで、ど直球っていうか。その頃やってた曲の中で、いちばん良い曲を入れたいなっていうのがありましたね。本当は『明日を落としても』を入れる予定はなかったんですよ。でもやっぱりバランス的に入れたいなって、良い曲だし。『翌日』とか『sonic disorder』はね、当時ウチらが作ってた曲の中でもいちばん良くできた曲だと思ってたし。

●その当時、もうバンプとは出会ってるんですね。

中:『フリースロウ』のジャケに写真が載ってるから、たぶん出す前には知り合ってるんですよね。カセットの頃に誘われたイベントを、バンプが観に来てたんだと思うんですけど。

五:最初はねぇ、出会いはすごい覚えてるんですけど、渋谷のDESEOで「SPEED BALL」ってイベントがあって、それに出してもらったんですね。そこにバンプの事務所の人がバンプを連れてきてくれてて、それでやたら気に入ってくれたんですよね。それが初対面だったんですけど。本当その頃、失礼な話なんですけど、ウチらバンプのこと知らなくて。

中:名前を知ってたくらいだよね、「ROCKIN’ON JAPANに載ってたバンドだ」って。

●じゃあちょうどバンプが『FLAME VEIN』とか出した頃ですかね。

五:そうですね。それで『FLAME VEIN』を頂いたんですね。でもそのときは、正直ピンとこなかったんですよ。年代的にも違うし。でも、なんだろなぁ……、だから本当失礼な話なんですけど対バンとか断ってたんですよね。千葉LOOKで一緒にやろうとは言われてたんですけど、千葉行くのめんどぅせぇしなぁって(笑)。でもやっぱり、何回かライヴ観てて「やっぱり凄いなぁ」って。それですごい仲良くなって、対バンもするようになって。だから「デラ・ロッチャ」をやってる頃は本当に楽しかったですね。

中:当時のウチらじゃ考えらんないお客さんの前でライヴできたからねぇ(笑)。

五:そういうチャンスを与えてくれたバンプには本当感謝してますよ。良い経験をさせてもらったっていうか。五:(前略)ウチらは早くメジャーに行きたかったし、生き急いでた部分があったんですけど、その頃のバンドって実際実力があるわけじゃないから、それは自分たちでもすごい感じてて。そんな自分たちの今の状況で、メジャーに行っても良いのかっていう気持ちもあったし。状況が良くないっていってるのはわかるんですけど、でも動員は増えなくて。あんま良いライヴもしてなかったと思うんですよね。東芝EMIからメジャーの話もきてて、そのメジャー候補みたいな人たちと対バンとかしてたんですけど、その当時は本当に自暴自棄なひどいライヴしかしてなくて。精神的にも病んでたんですけどね……あまりよく思い出せないんですけど。……イライラしてたっていうかね。で、そうこうしてるうちに東芝からのメジャー候補の話も切られて。その東芝からの話がくる前に、いくつか他のところからも話がきてたらしいんですよ。でもシロップは東芝が引き受けた」っていう状況になってたから他は全部断ってて。ウチらも東芝でやるんだ、って気持ちになってたから、東芝から切られた瞬間に、もう誰もいなくなっちゃって。

中:それでもう若くもないし(笑)。

五:もうどうしようもないなぁって気分になってたときに、じゃあ最後に、思い出作りじゃないけど遠藤さんとこで出させてもらおうって。本当に良いアルバム作って、でもどうせ売れないだろうから、自分たちで納得できるものを作って「良い青春だったね」って終わろうって気持ちも、半分はありましたね。

中:それでQuipでも「これでダメなら解散します」って言ってたんですよ。(25号参照)五:レコーディング現場に入るときに9割10割完成したものを持っていくと、テンションが上がらないんですよね。7、8割できてて、音を出してみたときに緊張感があると、すごいクリエティヴな感じを受けるっていうか。清書するっていうんじゃなくて。だからすごい良いカタチで『COPY』はできたなぁって。……鬼気迫るっちゅうかね(笑)。「死んでやる」とか「死ね死ね!」ですよ。「世の中はくそだ」って、「ばーかばーか」っていう(笑)。ケンカには負けてんだけど、憶えてろよっていう気持ちで作ったんですよね。だから人に問うとかね、世に問うとか認めてもらおうとか。そういう気持ちは……ゼロではないけど……自分たちのために作ったっていうか。俺はね。だからメンバーにもすごい要求したし、周りのスタッフにもすごい要求したし。クオリティとして良いものを作りたいっていうよりは、後悔を残したくないっていう。自分たちのできる範囲でね、「やりきった!」っていう精神論ですよね。遠藤さんからもすごい諭されてね。

中:「もう100点なのに、120点にしてどうするの?」って(笑)。

●五十嵐さんの中では100点じゃなかったんでしょうね。

五:そうですね、まだ全然でしたね。だからこそシロップのエネルギーみたいのが出て、それを認めてくれる人が急に現れたんですね。それは無意識にでも望んでたことではあったんですけど、すごいビックリしたっていうか。「え、これで良いの?」って。五:(前略)だけど俺がその頃にはもう、ちょっと頭がおかしかったんで、遠藤さんにレコーディングの3日前くらいに電話して「延期したい」って話して。そしたらイワタさんはすごい呆れたらしくて。それで、本番の録りの日にイワタさんにデモ音源だけ録ってもらって、そのあと俺が入院したりしてる間に、またレコーディングの話が進んでたらしいんですけど、イワタさんはちょっとお冠なんでって違うエンジニアさんになったんですよね(笑)。それで渡辺さんにお願いして、練習スタジオみたいなとこで録ったんですけど、そのあとに、1回録ったデモと練習スタジオで録ったものを聴き比べてみたら、やっぱり最初のデモのほうが良くて。どうしてももう1回イワタさんにお願いしたいって。そのへんは遠藤さんがね、すごいうまく立ち回ってくれたと思うんですよ。

五:(前略)だからイワタさんの一連の作品……イワタサウンドって言われてるものからは(「COPY」は)ちょっと外れてる気はするんですけど。でも「このギターは録り直してくれ」とかは言われましたね。

●じゃあけっこう録り直しもあったんですか?

中:いや、録り直さなかったですね(笑)。

五:一応「わかりました」とか言うんですけど、「ごめんなさい、ギター忘れちゃいました」とか言って(笑)。マジ切れしちゃってて(笑)。

全員(笑)。

五:本当にあの頃は僕は人間じゃなかったですね、鬼畜だったんで(笑)。五:やっぱりシロップの音楽って、1曲の中にすべてを込めるっていうんじゃなくって、それぞれのテーマっていうか一貫して何かがあるとしても、曲ごとに全然違う価値観で美しいものが入っていないと嫌だなって言うのがあって。そういう意味ではどれもかわいいんで、その中から選んでコンパイルするっていうのは、自分の中でもすごい葛藤がありましたね。(中略)当時のね、やる気もないし、誰からも見放されているような、そんな俺の気持ちばかりを書いてた曲が選ばれて。

五:(前略)『delayed』はすごくメランコリックな曲が多かったんで、すごく対照的な、激しい怒りの衝動を再現するっていう。それは楽しい作業でしたね。(略)大樹ちゃんはよく『フリースロウ』のときから、「これじゃあ俺のドラムに納得できない」とか言ってて。だからすごい成長してるっていう自負があるからそういう気持ちになったと思うんだけど。俺は大して変わってねぇなぁって感じでしたね。

中:あ、でも俺は『delayed』の敵討ちっていう大仕事があったから(笑)。

五:だから曲出しも大樹ちゃんがやってるしね。

中:そう、敵討ちのためのね(笑)。

五:ぶっ叩きたい衝動のアルバムですよ(笑)。『delayed』はもう、俺が暴走したアルバムだったから。『coup d’Etat』が失敗したことによる、その……

全員:(笑)。

中:クーデター失敗だったね(笑)。

五:そう、そのための癒しのアルバムだからね。キーボードでふわぁ~って、黄昏まくってますからね。夕陽の帰り道に石ころ蹴飛ばしてる自分のアルバムです。

●あ、じゃあ『delayed』は五十嵐さんの選曲なんですね。

中:そうです。だって録ることも、あとから聞かされましたからね。「え、録るの?!」って、びっくりして、『coup d’Etat』録り終わった頃には、「もう次出すよ」って。

Quip VOL.38 2004年10月10日発行 石川啓一さんによる、中畑さんのソロインタヴューより抜粋

●ジャケットも今回中畑さんがやれてるですよね。(原文ママ)

中:はい。やる事になってました。知らないうちに。だいたい知らないうちに決まってることが多いです(笑)。

●4日間でタイコを録り終わって、その後でジャケットを作って。

中:そうです。タイコを叩き終って、終わったなって荷物を片付けようとしたら、明日からデザイナーだって、社長から。それで「あー了解って(笑)」。(原文ママ)

●(笑)。飛行機ですね。

中:どのプラモにするかから始まりました。ジャケットは飛行機がいいなっていうのはガッちゃんがずっと言ってて。「あーそうなんだぁ」って、そうなんだっていうのを俺はレコーディング前に、『delayed』が飛行機だったから、飛行機がいいと思うんだよなっていう話を言ってて、でもその時は『ダイキちゃんやってよ』っていうのはなかったんで、「ふーん」って聞いてたんですけど。

●(笑)。これはなにか意図があるんですか?

中:それ、いろいろあって話すと長いですよ。一か月間かかります。この一か月凄い長かったんで。つい最近までの。(略)中のブックレットのストーリーはガッちゃんが。写真をただ並べたようにしか見えないですけど、ガッちゃんの中ではこうストーリーがあるみたい。飛行機を何機か作って。飛行機を飛ばして壊したり、いろいろ案はあって。とにかく飛行機があるっていう事だけは大前提で。(略)これだとちょっとひょっとしたら本物かって思う人が一億人に一人くらいいるかもしれないので、ちゃんと見ると種明かしもある。こう開くと後ろの方では手で飛行機を持ってるっていうのが分かる。オモチャだって。中:(前略)『slipping away』が変形して『My Love’s Sold』になったり。

●なるほど。そのオリジナル曲も聴きたいですよ。歌詞とか絶対違うじゃないですか。

中:でも、ここモロかぶってるって(笑)。セルフカバーじゃないですか。

●でも聴きたいですよ、私は。

中:それいったら、『翌日』なんかは他に2曲くらいありますよ、もともともっとメロディーも違うし、2回くらいマイナーチェンジしてるから、今の形になるまで。歌詞も変わってます。最初は7分半あった曲ですからね。

Quip VOL.38 2004年10月10日発行 石川啓一さんによる、五十嵐さんのソロインタヴューより抜粋

五:『エビセン』はね、違うタイトルだったんですよね。『投薬』かなぁ、違うタイトルでしたね(笑)。なんかみんな歌詞の中の「エビセン」が気に入っちゃってね、「エビセン、エビセン」言うから、「もう『エビセン』でいいや」って(笑)。

●『Honolulu★Rock』はどうして入らなかったんですか?

五:『Honolulu★Rock』はねぇ、入れちゃうと『フリースロウ』を否定するような気がして。『Honolulu★Rock』を1曲残したことで、『フリースロウ』を自分の中でファーストとして残しておきたいって思ったんですよね。

●なるほど。あと『Breezing』は、めずらしく全部英語の歌詞で。

五:英語っちゅうかね(笑)。どうにも嘘くさーい英語の曲はすごい多くて。

●あ、昔は英語の曲も多かったんですか?

五:英語……じゃないですね。スタジオではよくわかんないコトバで、メロディがあればそれで良いっていう感じでどんどん作ってたから。それに歌詞を乗っけるって作業があんまり……もともと興味がなかったんですよね。ライヴでやるんだったら歌詞付けなきゃななって、そんな感じで。だから『Breezing』は、ちょっとその名残りがあるんです。特に英語の曲を、っていう感じじゃなく。あれはもう勢いなんでね、コトバはいらないなって感じでしたね。

●洋楽を聴いてる人には、けっこうそういう感じがありますよね。

五:そうですね。歌詞に関してはね、まだ……6枚も出しててあれなんですけど、作詞をするっていう感覚はないんですよね。歌詞ってやっぱり、独立して完結してるっていうか。有名な詩人って言われる人たちの詩とは、全然違うから。僕のは……コトバの配置、ですかね。感情っていうものを、どう変換するかってことなんで、文章的に美しいかどうかっていうのは本当どうでもよくて。メロディを作った時点では嘘英語なんですけど、でもそれでもう十分なんですよ。そこに意味を付けちゃうっていうのは、自分の中ではすごい……抵抗があったんですよね。でも適当なコトバを乗っけると、曲自体の価値を下げちゃうんじゃないかっていう気持ちもあって強いコトバとね強い気持ちを込めたいなって。メロディに相応しいぐらいの気持ちを込めたいなって思うと強いコトバになっちゃうんですけど……。でも何故かその、コトバみたいなものに反応してくれた人がいるっていうのがわかってからは、より意識するようになったっていうか……縛られるようになったっていうか。……コトバをね、残すってことに関しても注意を払わないといけないなっていう。アルバム出すたびに歌詞が最後になるっていうのは、そういうことだと思うんですよね。気持ち的にはメロディでもう語ってるからそれでいいんですけどね。本当はコトバで壊したくないっていうのと……でも強いコトバじゃないと伝わらないし、響かないしっていう。でもその強いコトバとメロディを融合させるっていうのに、ジレンマがあって。だからもう「雨の夕暮れが~」みたいな、そんな感じでも本当は良いんでしょうけど……なんかね、シロップってそれじゃないじゃんって、いつからか自分でそう思ってましたね。……小説とか純文学とかいうものに、あんまり興味がないんですよね。たぶんその作家さんが言いたいことって、ひとつで。それを描くためにいろんな人物を登場させたり……っていうのはわかるんですけど、もう途中で疲れてきたりね。だからもっと、スパッとっていうかね、もっと漫画的に、小さいコマの中でインパクトがあるようなものでね。……ロックってね、言い切るっていうか。間違ってようが正解だろうか、何かを断言するっていうか。自分が揺れてて中途半端な状態であるってことすらも断言する、コトバにするっていうのが、ロックっていう表現の中ではいちばん大事な気がするんですよね。やっぱり自分が良い曲だなって思って聴いてても何も残らないよりは、音楽的にちょっと気持ちが悪いものになったりだとか、心地良くなくなったりとかしてもね。……でもどんどん、その比重が大きくなってくるんですよね。何かを言ったあとには、またより自分の中で違った何かを強く言い放たないといけないっていう。『COPY』の中の『生活』を書いたとき、あれはものすごく断言してるから……でもあれは本当自分に言ってて、メッセージでもなんでもなく、ただ単純に感情を置き換えただけなんですけどね。そのコトバがひとり歩きするっていうか。……コトバって、大して性能の良くないコミュニケーションの手段なんだけど、それでも誤解を恐れずに何か言ってしまうっていう。だから、そこ(『生活』の歌詞)にスポットが当たったことによって、「あっ」っていうかね。何か言い切るっていうのは、やっぱり力を持つんだなって。それには多少の後悔もあるけど(笑)。コトバがひとり歩きしてくれることで誰かに通じてくれるっていう喜びを感じる一方で、シロップは何かを言ってくれるっていう期待感というか、すごく強い感情がこもったコトバを吐かないといけないっていうプレッシャーは、『COPY』で認められたことで、そういうことを無意識に自分の中で考え始めちゃったんですよね。自分で蒔いた種なんですけど、それを続けていくって、すごいエネルギーがいるんですよね。だから最終的には『COPY』からは程遠いアルバム『Mouth to Mouse』に辿り着いたっていうか、そこに……ギリギリ自分の中でも気がつかないうちに、そういうことを想う気持ちを恥ずかしげもなく唄っている自分がいて。でもやっぱり……愛、……愛が必要だって唄っちゃったら、その先ってけっこう身動き取れない感じがあって。じゃあまた、「やっぱり違いました」って、「嘘つきました」っていうのは違うと思うし(笑)。

●五十嵐さんの中では、次はどうしようかなって考えてるところもあるんですか?

五:何かの反動ですべてが作られてきたので、じゃあ愛の反動っていったら、また「死ね死ね!」っていうのをわざとやるのも、嘘になっちゃうからね。

●そうですよね。今思ってないんだったら嘘になっちゃいますからね。

五:でも……自分がもともと持ってた、『delayedead』に入ってる曲たちが言ってることっていうのは、自分の中で常に抱えていることであるから。……真っ直ぐ自分を愛せない自分とか、自己嫌悪とか、こうあるべきじゃないってこととかね。その中心はブれないで、いかにいろんな感情を、自分の中にあるものに焦点を当てていくかっていうことをやってきて、最終的にいちばん触れてなかったセクシャリティとか愛であったりとかの部分も歌にできたから。だからもう……正直、唄うことがなくなったんですよね。唄うことがないっていうのは始めからそうなんですけど。……そうですね。五:(前略)『Mouth to Mouse』を作ったあと、本当に空っぽになっちゃったんですよねぇ。(略)『Mouth to Mouse』の曲の中にある自分が感じたもの……夢とか希望とか愛とか、いちばん自分ではアンタッチャブルなものを唄ってみて……。じゃ次は何が自分の中で唄えるかなって考えるとちょっと、難しいなって。……毎回毎回変えるっていう自分の中のルールさえぶっ壊せば、なんてこともないんですけどね。ただシロップって、「存在価値があるか?」って自分に言ったときに、「存在価値があるか?」って言い切ることに価値があったとすれば、それに共感する人が少なくて徐々に減っていったとしてもね、なんかそれは続けていきたいなと思ったんですよね。……だから、うん、人間的にもう少し……コトバが生まれてくるまではちょっと、時間が必要かなって。

●第一期が完結っていうのも、そういうことからなのかもしれないですね。

五:そうですね。でも『Mouth to Mouse』って、アルバムは、自分の中ではすごく微妙なアルバムで。ものすごいネガティヴなものに対して世の中とすれ違っていたんだとしたら、夢や希望や愛っていうものを、俺はこう思うってものを自分の中で掘り下げていってそれを提供したので。それで……そういうやり方っていうかね……つまりはやっぱり、そういう断言っていうかね。ものすごく曖昧に、世の中の正しいものがわかんない中でも断言してみるってことに、あんまりこう、世の中は……世の中っていうのも変ですけどリスナーは、音楽に対して求めてないのかもしれないなって思ったっていう。大げさに言えば絶望感もあったし。

●え、それは『Mouth to Mouse』出してからですか?

五:うん……。俺の認識は通用せんっていう、甘いのかはわかんないけど。……まぁでも、自分が想うことを言うしかないから後悔はしてないんですけど。

●間違ってないし、ああいうやり方を続けてきたバンドって稀で、それってすごくいろんな人を惹きつけていると思うんですよ。さっき五十嵐さんもおっしゃってた、感情っていうカタチのないものをコトバにしてメロディに乗せるって、普通の人はもちろんだけどミュージシャンでもなかなかできないじゃないですか。どうしても飾ったコトバになってしまったり、よそいきな表現になってしまったりとか。でもそれを……もしかしたらしてるのかもしれないけど……それをしないで、人間のやらしい部分とか汚い部分とかを含めて……もちろん純粋な部分とか美しい部分もすべて見せてくれるってところに、シロップを好きな人は感動や共感してると思うんですよね。私がそうだから。だからそういう提示をし続けてくれたってことで、シロップの絶望に共感してた人もいるでしょうし、愛に共感してた人も。もちろん両方に共感する人もいるでしょうし。そういうものをリアルにやり続けてくれたのがシロップであって、シロップの魅力だと思うんですよ。

五:ただどうしても、ネガティヴだっていうイメージがついて、それは自分でそういう歌詞を書いたからなんですけど、でもこんだけのスピードでリリースするエネルギーがなんであるのかっていったら、それは逆説的に……ねぇ。生きるって、正しいとか関係なくって、こうであるべきだとか関係なくって、猛スピードじゃなくてもいいけど、エネルギーがあって強いもの……例え自分が弱くてもね、強くありたいっていうものを音にしたいなってものがあったんですね。だからすごい逆説的な、暗いみじめな部分とかね、そういう部分を突き詰めることで……突き詰めるっていうのもあれだけど、スポットを当てることで逆に浮き上がってくるものが、希望だったり……。人間ってよくわからない、何をしたらいいのかわからなっていう、ただ本能だけで生きてるだけの動物じゃなくて、何故か理性とかね、いろんな培われた秩序とか道徳とか愛だとか夢だとか、いろんなものをいろんな工夫で、人が生きるってことを肯定しようとしているから。そのやり方のひとつとしてね、俺がやりたかったのは、違う人間のことはわかんないけど、自分のことは追及できるんで。それの1サンプルっちゅうかね、何億いるかわかんないけど、ひとりの人間のサンプルとして突き詰めることで、普遍的な何かを浮き上がらせることができるんじゃないかっていうのが頭のどっかにあったんですよね。だからどうしても、暗いとか言われちゃうと、「おまえだって実は暗いじゃん」って。本当どうしようもないなって、自分の人生に対して思うかもしれないし、弱くて感受性の強い人はね。そういう人のためにロックってあるんだと思うんですよね。だとしたらそういう人に、「俺だって汚いし、みんなだって汚いから」って。でもそれをコトバにして言うんじゃなくって、やってる姿を見て、「あぁ、俺もやれるかもな」とか「俺よりしょぼい奴があんだけ頑張ってるんだから俺もできるかもな」とかね。本当逆説的にとってもらえることを期待してたとこもあると思うんですけどね。でもやっぱりそれは難しいなぁって、2年頑張ってきた結果の、実感としてもあるんですよね」

●でも五十嵐さんが音を作り続けたってことの、そのやり方とか意識って五十嵐さんしかできないものだし、それを続けて欲しいと思う。新しいものを、そのときどきの五十嵐さんの感情で作ったものを聴いてみたいって思うし。そういう人はいっぱいいると思うんですよ。

五:この中(『Heaven』)の歌詞にもあるんですけど、「足跡が付いて/どっかの誰かがそれを踏む」っていう。なんかね、本当に今の日本の音楽について語るつもりは全然ないんですけど、その人が見えるっていうかね。その汚いところも良いところも含めて全部見たいっていうか、表現って実はそうであるべきだと思うんですよね。日本人が発明したわけじゃないロックってものだから、どうしても表面的な部分で日本のロックみたいなのが語られがちだけど、俺は……ちょっと言い過ぎかもしれないけど、いまだにロックは……うまれてないっていうかね。俺が好きなアーティスト……エレカシさんとかね、カッコ良い部分に憧れてロックなのかもしれないけど、俺はカッコ良いミッシェル・ガン・エレファントよりも後半の破滅に向かってゆくチバさんの、本当に気持ちを唄ってるミッシェル・ガン・エレファントが好きだったりね。本当泣きそうになるんですけど、ただコトバじゃなくて、その人がどう生きてきたかで、そのコトバに初めて意味が生まれるっちゅうかね。とりあえずこう、存在っていうかね。もちろん音楽ってものは必要だけど、……人間ってゆうか、コミュニケーションとして本質的な……必要なもんだと思うんですよ。五:音楽的にかもしれないし、ちゃんとしたプロモーションができなかったからかもしれないけど、俺はある意味敗北したかもしれないけど、いろんなアーティストの人がシロップに共感してくれて、身を人に晒して音楽をやるっていうのはこういうことなんだって、自分のやってきたことを見せられたら良いなっていうか。今評価してもらえなかったとしてもね、誰かが「それはカッコ悪いことじゃ全然ないんだ」ってね、思ってくれればね。今ロックにパワーがないのはきっと、そういうことなんじゃないかと思うんですよね。いろんなアーティストそれぞれが、……くさいコトバで言えば魂が見える音楽っていうかね、人それぞれの魂が見える音楽っていうかね。そういうことを、シロップってバンドで示せたら良いなって思いましたね。

●100万人に伝わったかって言うとわかんないけど、ちゃんと届くところには届いてるし、音楽業界の中に必要だったことだと思いますよ。だからここで第一期が完結したっていうことでね、そこできちんと充電してもらって次の魂を晒して聴かせて欲しいなと思いますよ。

五:そうですね。まだまだ、男は30からだから。どんどんいろんなね、こともあるだろうし。どうしてもやっぱり、ロックって若い人のものだから、その人にアプローチしなきゃって気持ちもあったから、ちょっと無理してた部分もあったけど、それでも良いかなって。五:(前略)誰か、100人でもいいし10人でもいいけど、その人たちにとっての何かであれば良いなって……いうのはメジャーでは通らないんですけど(笑)。

●きちんとしたものが伝わる土壌がないっていうのが、いちばんのネックなんでしょうね。

五:そうですね、本当その場所がないですね。だから洋楽も咀嚼して、その上できちんと自分の音楽として出すことのできるバンドが出てくると良いですね。その人間が見えるカタチで出してくれないと、俺はその人もそのバンドも愛せないから。だから、そういう意味ではバンプはすごいと思いますよ。本当に藤原くんの歌でしかないから。あの人なんてアイルランド民謡聴いたりね、カントリーも好きだし、洋楽もいっぱい聴くし、けどやっぱり藤原くんの作るものはバンプの音楽なんですよね。それを良いか悪いか量ることは誰にもできないんですよね。洋楽好きな人はバンプなんてくそだと思ってるかもしれないけど、じゃあ洋楽の何が良いんだって言われたら、洋楽だから良いんだって答える人がいる。そんな価値観って、違うと思うし。

引用終わり。

この号はBUMP OF CHICKENがカバーストーリーを飾っていた。バンプの四人に、シロップとの関りや、シロップの音楽について訊くページがあったが、僕的には特筆すべきエピソードは見当たらなかった。

・感想

やっぱり五十嵐さん、この時、相当病んでいたんだな……。

特にメジャーから離脱した理由をそこかしこでほのめかしている辺り……。

『マウス・トゥ・マウス』の考察でも書いたけれど、「音楽をやる事」にまつわる事象をモチーフに歌を作りまくっていたことからも、それは伝わってくることでもある。

五十嵐さんが自分自身を追い詰めていただけかと思っていたけど、周囲からのプレッシャーもあったことが伺える。

”昔のテープ引っ張り出してきたりね。「ああ、こんなことやってたんだ」って思ったりとか。でも、2年しか経ってないんですけど、全然遠くまで来ちゃった感じがして。”

“いつの間にかここはどこだ”ですよね……。

もちろんデビュー前に書かれた詞ではありますが、それをアルバムの最後に配置したのは、五十嵐さんの感覚に素直にフィットしてくるものがあったからなのでしょう。

しかし、それであれば、五十嵐さんがこの詞を書いた時は、どんな風景を思い浮かべていたんだろう。

まぁ、人生なんていつでも、五年前を振り返ったら「遠くまで来たなぁ」と思うもんなんでしょうけど。

いやぁ……『きこえるかい』好きだ……。

“『ラクでいい。楽しく。それがロックなんだから』っていうか、『世の中の空気を自分が考えるな』っていうか。175Rみたいにガーンといってさ、アジカンみたいにガーンといってさ、それでシロップ、っていうのは、自分から見てもやっぱりおかしいし。冷静に考えて、それはないだろうっていうのがあったからね。でも、自分は自分なんで、どうしようもないんで。じゃあ、まあ、楽しくやろうかなって”

175Rみたいな、パンクをポップに薄めて青春を延々歌っているバンドが売れていたことはほんとに忸怩たる思いだっただろうなぁ……。

ああいうバンドが売れていたこと、買い求めるリスナーにも幻滅していたに違いない。

アートスクールの木下さんも「青春パンクちゃん」と揶揄していたなぁ。

ただこのたとえ話にアジカンが含まれているのってちょっと複雑といえば複雑ですよね……(笑)。

なんか、五十嵐さんの中で、パンクっぽいもの……特に、カート・コバーンが死んでグランジが勢いを無くした後に雨後の筍のように湧いて出たポップなパンク勢は、敬遠の対象になっている気がします。

それこそインタヴュー中で「ウィーザー以降」と語られるように、ポップ……というか、セックス&ドラッグ&ロックンロールの要素を抜いて薄められたパンクは一つの仮想敵になっていたのかもしれないですね。

アジカンはウィーザーからの影響を公言していたし、それが音にも表れているバンド。

けれどシロップへのリスペクトは表明しているし、同時にオアシスやナンバーガールへお畏敬の念も強く持っていたわけで……五十嵐さんからすると、同族嫌悪のような感覚もあったのかも。

しかもアジカンは売れてるし。

アニメのタイアップで知名度を得るという販促手段も、「音楽を売る」という行為に懐疑的な五十嵐さんからしたら、ちょっと軽蔑するような想いもあったのかもしれないですね。

(アジカンは2002年と2004年の二度、『NARUTO』のアニメのテーマ曲に採用されてるみたいです)

思えばアジカンは、くるりの岸田さんにも、「ライブでご当地の歌を演奏するのは俺らのパクリ」と言われていたりして、ちょっと非難の的だったのかもしれないですね。

でも音楽的に言えば、五十嵐さん、ウィーザー好きじゃないとおかしいと思うんですよね(笑)。

ギターボーカルソングライターを務めるリヴァースも、母子家庭で育って父親が恋しすぎて学校では根暗扱いのつまはじきを受けていてガレージで音楽を聴きまくり演奏しまくることだけが生きがいだったという人ですからね。

まぁ、そんな自分のトラウマを1stアルバムで吐き出し尽くしてしまっているので、自分をさらけ出すことを恐れる五十嵐さんからしたら恐ろしい存在なのかもしれませんが……(笑)。

「うまくまとめ上げ過ぎている」といった非難もあるかもしれませんけど、僕はウィーザーが死ぬ程好きなので、五十嵐さんは彼らをどう思っているのか気になります……。

日本でもウィーザーは死ぬ程人気があって、4thアルバムまではどれも20万枚以上売っているそうです。

“周りの人間みんな敵に回して作ったアルバムだから。そのエネルギーたるや、すごいものがあったんですけど。で、そこで『負けた』と思ったんで、それ以降は、周りのスタッフやリスナーのことも多少、考えて……。それが『Mouth To Mouse』になって。”

こういったエピソードをちょいちょい語りますけど、周りの人間とどんな形で対立していたんだろう……(笑)。

そんなにぶつかり合うものなのかなぁ。

しかも「負け」ってことは、やっぱり、スタッフの意見を取り入れるようになったってことですよね。

おそらくは『ヘルシー』の売り上げや出来が、負けを認めざるを得なかったということなのだろうけど……。

やっぱり、1500円で販売したり、「ぶっちゃけまくる歌」を作るってことが、周囲からは反対を受けていたんでしょうかね。

“愛情っていうかね、愛とか、自分にはあんまり関係ない部分っていうか、そういう人間だった自分がそこにすがるっていうんですかね。そういうのも必要なんだな、自分にもそういうのがあるんだなっていうことを、まさか自分が歌うとは思ってなかったんですけど、状況的に、生きていく中で、そういうものがないとヤバイんだなっていうか。辿り着けたっていうか、感じたんで。”

やっぱり『マウス・トゥ・マウス』は愛のアルバムなんですね。

多分『ヘルシー』では、愛をつかみかけたけれど失ってしまった……という物語が歌われていると思うんですけれど、やっぱりそういう人を救うのは愛ですよね。

悲しみや喪失も不条理で無慈悲に訪れますが、愛も突然降ってくるものなんだろうなぁ。

「失恋したばっかりの人は落としやすい」なんて言説もありますが、まぁ、そりゃそうやろ。

無くしたものを埋め合わせてくれる存在を人は欲するものですよ。

“一貫して変わらないものがあるっていうのが、この作品を作って、確信したっていうか。『自分って、変われたら、どんだけいいだろうな』って思うんだけど、変わらない。『変わらない自分とどう折り合いをつけるかってことで、やってるんだなぁ』って”

2019年現在まで、確かに、五十嵐さんは変わらないスタンスでいますね……。

ただ、諦念が強さを増して、行動を起こす意志はあんまりなくなったのかなぁと。

“ロック・スターになりたいとかね、そういうことじゃないんだけど、『やっぱり職業的になんなきゃいけないのかな』っていうかね。虚像の中で人は、宗教にも似た……ほら、象徴として、何か自分を投影出来るものっていうか、強いイメージっていうか、『ああいう人間にならなきゃいけないんじゃないか』っていう強迫観念が強くて。『頑張んなきゃ、頑張んなきゃ』って”

「自分のやりたい音楽以外やりたくない」って気持ちがここまで強い人もなかなかいないと思います……。

多少、自分の気持ちとは逸れていても、面白い事ならやってみたらいいんじゃないかって気もしますけどねぇ……。

まぁ、アーティストが作った面白い音楽を売る方法を持たないレコード会社ならびにスタッフにも問題がある気はするんですけどね。

アーティスト流行りたいことをやって、売るのはスタッフの仕事……というのが本来のあり方では。

「商売人は職人の心を知れ。職人は商売人の心を知れ」という感覚が理想的であって、日本は全員に「商売人であれ」と強制している気がする。

日本はマーケティングしなきゃ気が済まない病に侵されていると思います、ほんと……。

「企画」の段階からマーケティングをしてしまうと、市場にフィットするものしか出来上がらないのでは……。

まぁ、欧米みたいに世界中が市場になるのと、日本列島の中だけを市場に考えるのとでは、また話が違うのでしょうけども。

“●(笑)だって、俺は、『HELL-SEE』が負けたとは思ってないからね。

「(笑)そうですね。自分だけの問題だったら、全然負けたとは思ってないし。ただ、やっぱり難しいですよね。資本主義の……(笑)。(略)レコード会社は、『そんなの関係ねぇ』ってことですよ。そういう風にミュージシャン、アーティストを無視したやり方も平気でやるようなね。でも、そうせざるを得ないっていうことは、音楽がそのぐらいに成り下がってるんだなって。“

五十嵐さんが、何と闘っていたのかが、はっきりしてしまう発言ですよね……(笑)。

「売る」ことへの抵抗感は、メジャー会社のやり口が嫌だったってこともあるのかもしれませんね。

でもメジャーで流通しないと一人前とは認められない風潮は、この時代は強かっただろうし。

難しいところ。

私も大学時代(2008年前後)に「シロップが好き」って話をしたら「なにそれ? インディーズ?」と言われた記憶があります。

おのれが知らんアーティストはインディーズなんか!? と思いました。

まぁ今となっては、「好きな音楽」の話題だったとしても、TPOに合わせて挙げるアーティスト名を変える分別は持ちました。

“weezer以降っていうんですかねぇ。今のハイスタとかを、割ともっとポップにしたような感じとか。あとミクスチャーの名残りがあったりとか。あとはブリットポップが全盛だったから、そういうバンドも多かったし。”

なんかこの発言は時代感覚がけっこうごちゃごちゃになっている気がするが……。

まぁ、五十嵐さんが専門を出て音源リリースに至るまでの数年間を俯瞰していると取るのが自然か。

“本当に良いアルバム作って、でもどうせ売れないだろうから、自分たちで納得できるものを作って「良い青春だったね」って終わろうって気持ちも、半分はありましたね。”

ここでもバンド活動を「青春」と取っている……。

『さくら』で歌われているのが、おそらく、シロップというバンドの顛末だと読み取れますね。

“だけど俺がその頃にはもう、ちょっと頭がおかしかったんで、遠藤さんにレコーディングの3日前くらいに電話して「延期したい」って話して。そしたらイワタさんはすごい呆れたらしくて。それで、本番の録りの日にイワタさんにデモ音源だけ録ってもらって、そのあと俺が入院したりしてる間に(略)”

さりげなくすごいこと言っていますよね……(笑)。

“『coup d’Etat』が失敗したことによる、その……

全員:(笑)。

中:クーデター失敗だったね(笑)。“

『クーデター』は何が失敗だったんだろう。

政治的な意味ではなく自分の中でのクーデターです、と語っていた気がするが、「自分を変えること」に失敗したという捉え方でいいのかな。

しかしここで、中畑さんが賛同しているのが、けっこう面白いです(笑)。

中畑さんから見た五十嵐さんのヒストリーってどんなのなんだろう。

“中:はい。やる事になってました。知らないうちに。だいたい知らないうちに決まってることが多いです(笑)。”

中畑さん、これでよく怒らなかったですね……(笑)。

五十嵐さんに付き合い続けてくれているの、聖母としか言いようがなくないですか?

“中のブックレットのストーリーはガッちゃんが。写真をただ並べたようにしか見えないですけど、ガッちゃんの中ではこうストーリーがあるみたい。飛行機を何機か作って。飛行機を飛ばして壊したり、いろいろ案はあって。”

やっぱり五十嵐さん、アートワークの構想なんかも自分でやりたい人なんですね。

“『COPY』の中の『生活』を書いたとき、あれはものすごく断言してるから……でもあれは本当自分に言ってて、メッセージでもなんでもなく、ただ単純に感情を置き換えただけなんですけどね。そのコトバがひとり歩きするっていうか。だから、そこ(『生活』の歌詞)にスポットが当たったことによって、「あっ」っていうかね。何か言い切るっていうのは、やっぱり力を持つんだなって。それには多少の後悔もあるけど(笑)。シロップは何かを言ってくれるっていう期待感というか、すごく強い感情がこもったコトバを吐かないといけないっていうプレッシャーは、『COPY』で認められたことで、無意識に自分の中で考え始めちゃったんですよね。自分で蒔いた種なんですけど、それを続けていくって、すごいエネルギーがいるんですよね。”

スタッフや会社からのプレッシャーもあったし、独り歩きした言葉を受け取ったファンや同業者に応えることにも苦心していたんですね。

大変な稼業やでぇ……。

“愛が必要だって唄っちゃったら、その先ってけっこう身動き取れない感じがあって。じゃあまた、「やっぱり違いました」って、「嘘つきました」っていうのは違うと思うし(笑)。”

「違うと思う」と自分に縛りを設けた結果、次のアルバムで爆発して、結局ぶちまけてしまいましたね……。

“●そうですよね。今思ってないんだったら嘘になっちゃいますからね。”

今思ってないとは言ってないと思うが……。

五十嵐さんって、いつも自分の中に二つかそれ以上の考えを持ち合わせていて、「どっちを出そうか」と考えながら歌っているような印象です。

だから、曲で打ち出したテーマを、真逆から歌うような曲をあとあと作ったりもするなぁと……。

“生きるって、正しいとか関係なくって、こうであるべきだとか関係なくって、猛スピードじゃなくてもいいけど、エネルギーがあって強いもの……例え自分が弱くてもね、強くありたいっていうものを音にしたいなってものがあったんですね。”

こういう風に、「なりたい自分」像を歌うことで、聴く人を鼓舞するミュージシャンっていますよね。

ミュージシャンというか創作の分野を問わずに、今の自分ではないけれど理想像を描く人はいます。

けれど、ミュージシャンという仕事は、他の分野よりも「歌っている内容=作家自身」と捉えられがちな職業だと思います……なぜだろう。

顔を出して、自分の声で歌っているからでしょうか。

で、そういう仕事をしている人にとって、自分の理想を歌うことは、自分を追い込んでいく……退路を断っていくことでもあると思うんです。

けれど現実の自分がそこへ追いついていけなくなった時に、創作に向き合う意欲がぷつんと途切れてしまうことがあります。

岡村靖幸さんや小沢健二さんなど、めっちゃくちゃに明るくてポップな歌曲を作り、破竹の勢いで一般層もコアなリスナーも巻き込んでいった作家がいますが、どちらも長い沈黙に入ってしまいました……。(その明るさの裏には大きな影もあったわけですが)

ファンからすれば「めちゃくちゃ天才なんだからガンガン作らないともったいない! 文化的にも大損失……!」と思うのですが、本人たちが一番考え抜いていることなのでしょうけどね。

「表現」って難しい事なんでしょうね。

“●洋楽を聴いてる人には、けっこうそういう感じがありますよね。”

“だから洋楽も咀嚼して、その上できちんと自分の音楽として出すことのできるバンドが出てくると良いですね。”

インタヴュアー氏が「洋楽聴いてる人」ってくくりをするということは、まぁまぁの割合で、洋楽を聴かないで音楽を作ってる人もいるってことですよね。

こういう危惧感って、僕が年寄りで、聴く音楽の8割が洋楽だからなのでしょうか……。

ここ何年かで日本の若いミュージシャンがとても面白い音楽をたくさん作るようになりましたけど、90年代~00年代なんて特に、洋楽のほうが「音」は圧倒的に面白かったですよ。

別に洋/邦でくくりたいわけじゃなくて、面白い音を聴きたいと思ったら、英語圏の音楽にいきついてしまうなぁ……という感覚はとても強かったです。

語り始めたらきりのない問題だと思いますが……。

インタヴュアー氏の発言に、のちのち答える形になっていることから、五十嵐さんも「いや音楽に携わる仕事してるなら洋楽ちゃんと聴こうや」という想いを抱いていることがわかります。

関連記事

-

-

【syrup16g全曲の考察と感想】パープルムカデとMy Song

『ヘルシー』から『マウス・トゥ・マウス』の間にリリースされた二枚のEPについては …

-

-

ブログで書くネタについて

このブログでは音楽と映画について書いています。 本や美味しいものについても書きま …

-

-

【syrup16g全曲の考察と感想】delayedead

『delayedead』6thアルバム。 2004年9月22日リリース。 『de …

-

-

RUFUS WAINWRIGHT/Imaginary Love

三月にルーファス・ウェインライトが来日するんですよ。 今回は彼の1stと2ndの …

-

-

出展が不明瞭な名言をそのまま使うヒプマイ運営の底の浅さと、キモオタコンテンツの文化盗用問題

ヒプマイアンチブログ、いったん最後のエントリです。 前→弁護士キャラのネタ元の代 …

-

-

syrup16g全曲考察 覚え書き

全局考察を書きながら、思いついたことをメモしていたのですが、使うところがなかった …

-

-

ヒプマイのクリエイター頭悪すぎ?弁護士キャラのネタ元の代表曲が「俺は法と闘って負けた」な件

前回では、金儲けのことしか考えてないクソコンテンツクリエイターが、お金儲けからは …

-

-

Syrup16g 『HELL-SEE』発売時のインタビュー

ヘルシーに関わるインタビューを三つ、転載します。 このアルバムの制作がなかなかに …

-

-

MIKAインタビュー2007年(2)

ミーカのインタビュー転載、第二弾です。 前回→MIKAインタビュー2007年 日 …

-

-

ヒプノシスマイクにクソを塗りたくられたジョー・ストラマー

前回書いたように、ヒプノシスマイクが傲慢甚だしいことにジョー・ストラマーの言葉を …